The COVID-19 crisis has underscored the need for an entirely new approach to how we produce and consume. While Environmental, Social, and Governance standards of corporate risk disclosure are a necessary first step, the next should be unified metrics enabling assessment and comparison of companies’ wider impact on the world.

L’Europe dans le monde : pour une refondation, modeste et efficace

Éditorial du 16 décembre 2020

Cette triste année s’achève avec une pandémie qui continue de battre son plein sur une grande partie de la planète, en particulier aux États-Unis et en Europe, sans autre perspective rassurante que celle du ou plutôt des vaccins, ce qui est déjà beaucoup. Mais ce n’est pas sur ce sujet que je souhaite mettre l’accent dans cette huitième lettre, la dernière pour 2020.

Sur le plan international, deux autres faits ont dominé la scène au cours des derniers mois. Le premier est le tournant majeur des Occidentaux vis-à-vis de la Chine, dans le sillage de l’offensive de Donald Trump contre Xi Jinping. Encore en 2019, les Européens ne raisonnaient pas en termes d’une « menace chinoise », même si beaucoup commençaient à s’inquiéter de la mainmise de groupes chinois sur un nombre croissant d’entreprises technologiques du Vieux Continent. La dégradation des perceptions est devenue manifeste lors de la tournée du ministre Wang Yi et du conseiller d’État Yiang Jiechi à la fin de l’été. Certainement, l’émergence d’un sentiment de peur vis-à-vis de l’empire du Milieu tient aussi au changement de ton des dirigeants chinois, depuis l’avènement de Xi Jinping et la consolidation de son pouvoir. Ils n’hésitent plus à affirmer leur volonté de puissance au-delà d’un discours lénifiant sur les vertus du multilatéralisme, à un moment où les États-Unis lui tournaient le dos.

Le second fait est évidemment l’élection du tandem Biden-Harris à la présidence des États-Unis (comme dans ma dernière lettre, j’insiste sur cette notion de tandem), dont on peut attendre un retour aux bonnes manières dans la conduite de la politique extérieure américaine, mais sûrement pas un amollissement face à la Chine. Certains, comme mon illustre ami Joe Nye, grand forgeron de concepts parmi lesquels le soft power a fait fortune, veulent croire à la possibilité d’une competitive rivalry, sans dérapage majeur dans la durée autour d’enjeux dont le principal est Taiwan. Je crains que ce ne soit un vœux pieu, du moins si l’ascension technologique et économique de la Chine se poursuit au point de reléguer bientôt les États-Unis au second rang des puissances mondiales. Dans l’immédiat, le découplage technologique entre les deux superpuissances a déjà commencé.

La perspective de l’approfondissement d’une nouvelle guerre froide n’inquiète pas seulement les Européens. J’ai pu constater directement, dans de récentes rencontres à haut niveau (virtuelles, hélas), dont les participants étaient en majorité asiatiques, que beaucoup de pays de l’Asie de l’Est et du Sud-Est ne veulent pas qu’on les force à choisir entre les États-Unis et la Chine. Ils attendent la même attitude de la part de l’Europe. L’avertissement est clair, et dans les circonstances du moment il s’adresse d’abord à Washington. Les réalistes se méfient aussi du penchant, fort chez les démocrates américains mais pas seulement, à jouer avec l’idée de regime change sous le prétexte de la défense des droits de l’Homme. Du côté du continent européen, ce penchant est sans doute la raison la plus fondamentale de l’échec de la réconciliation avec la Russie après la chute de l’Union soviétique. Quoiqu’il en soit, la signature du RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), vaste traité de libre-échange – très soutenu par les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) – entre quinze États asiatiques en tête desquels figurent la Chine, le Japon et la Corée du Sud, est un signal fort. L’absence de l’Inde affaiblit par ailleurs le concept géopolitique d’une entité indopacifique supposée contrebalancer l’espace chinois.

Mais c’est surtout au point de vue européen que je voudrais me placer. Il est tout à fait clair que les membres de l’Union européenne restent attachés à l’Alliance atlantique, même si sa finalité a perdu toute clarté depuis la chute de l’Union soviétique. Le questionnement sur l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est tabou en Allemagne, où l’on ne veut pas entendre parler d’« autonomie stratégique ». On se méfie des grands discours de la France, dont on souligne un décrochage économique qui n’a fait que s’accentuer avec la pandémie. Un État membre comme la Pologne ne voit de menace que du côté russe, et pour beaucoup la raison d’être de l’Alliance n’a pas changé avec la fin de la guerre froide. Pour autant, je ne connais encore personne parmi mes interlocuteurs européens qui ne soit conscient du risque de voir l’Alliance atlantique se transformer progressivement, sous la pression américaine, en une alliance antichinoise. Autrement dit, pas plus que les Asiatiques, les Européens dans leur ensemble ne veulent se trouver contraints à choisir d’emblée entre les deux rivaux, même s’ils ont bien des raisons de pencher du côté américain. Concrètement, nous ne voulons pas que les États-Unis continuent d’abuser de la pratique dévastatrice des sanctions secondaires. Ces sanctions visent à tordre le cou même de leurs alliés, s’ils ne s’alignent pas complètement sur leur politique, vis-à-vis de l’Iran par exemple.

La construction européenne est une œuvre de longue haleine, où l’on ne peut pas tout faire à la fois. Pour l’heure, un grand pas en avant s’effectue avec le concept de souveraineté technologique, désormais reconnu par l’Allemagne elle-même et qui me parait devoir se substituer avantageusement à celui d’autonomie stratégique, dont les connotations divisent. La souveraineté européenne ne prendra véritablement chair que si elle est soutenue par un discours partagé par tous les membres de l’Union, ce qui ne pourra pas advenir du jour au lendemain. Je suis convaincu – et là, je m’exprime en citoyen français – que le mieux que nous puissions faire à présent est de renouer avec l’esprit à la fois humble et pratique de nos compatriotes Robert Schuman et Jean Monnet dans les années d’après-guerre. Ils ont voulu poser les bases de la construction européenne, non pas avec de grandes envolées lyriques et sans lendemain, mais à partir de projets – à l’époque, la Communauté européenne du charbon et de l’acier – visant à faire émerger l’idée d’intérêts européens, transcendant la notion classique d’intérêt national. Or, n’est-ce pas exactement ce que s’emploie à mettre en œuvre la Commission présidée par Ursula von der Leyen, en promouvant le projet infiniment concret d’Europe technologique, auquel se vouent Thierry Breton et d’autres ? Il s’agit là d’une tâche bien circonscrite, qui ne fait offense à personne, qui est un préalable à toute autre ambition, certes de longue haleine. Mais son succès est à notre portée et constituera à terme notre meilleure chance collective pour contribuer à la restauration d’un équilibre mondial auquel les Européens ne sont pas les seuls à aspirer.

Je veux ainsi conclure sur une note d’optimisme, en vous adressant, à toutes et à tous mes vœux les plus chaleureux pour une année 2021 dont nous attendons tous une sorte de renaissance.

Thierry de Montbrial

Fondateur et président de la WPC

Fondateur et président exécutif de l’Ifri

L’élection de Biden-Harris : un répit en vue de quoi ?

Éditorial du 8 novembre 2020

J’écris cette septième lettre le dimanche 8 novembre. Hier, la victoire du couple Joe Biden – Kamala Harris a été proclamée urbi et orbi par la presse mondiale. On nous dit cependant que les avocats de Donald Trump vont multiplier les recours et bien peu semblent penser qu’ils aient une chance d’aboutir. A ce stade, on doit donc prendre acte de ce que l’actuel occupant de la maison Blanche rejoint le club fort restreint des one term presidents. D’autres observations s’imposent non moins immédiatement. La vague bleue annoncée par les sondages n’a pas eu lieu, loin de là. Il s’en est fallu de peu que la balance ne penche en faveur de l’adversaire de Biden dans les Etats pivots, d’où les recours. Les démocrates n’ont pas atteint leurs objectifs au Sénat et à la Chambre des représentants. Plutôt que de la victoire d’un homme, qui s’est peu dépensé pendant la campagne, on parle beaucoup de celle d’un couple : Biden – Harris. Ce point est capital, car le nouveau président paraît fragile et l’ancienne procureure de la Californie a des chances d’accéder à la Maison Blanche dans quatre ans, sinon avant.

Or, contrairement à son ancien adversaire dans la bataille des primaires, Kamala Harris fait partie psychologiquement du nouveau monde, éloigné de l’Europe (mais proche de l’Asie), celui où se joue la compétition entre les Etats-Unis et la Chine pour l’accès à la primauté. Dans ce monde-là, les Européens sont relégués aux seconds rôles. En raison de son âge et de son expérience personnelle, le président élu (élu, sous réserve d’un coup de théâtre fort peu probable) reste attaché à l’Alliance atlantique, comme aussi certains de ses conseillers tel Anthony Blinken, bien connu en France. Mais les observateurs lucides savent que, au moins depuis le début de ce siècle, l’Europe n’a cessé de s’estomper dans l’esprit des acteurs comme des penseurs de la politique étrangère américaine. Avant d’entrer un minimum dans ce sujet, j’ajouterai encore deux remarques. D’abord, l’issue de l’élection du 3 novembre ne signifie nullement que les divisions de la société américaine vont disparaître comme par enchantement. Biden est certainement plein de bonne volonté, mais il est tout sauf un enchanteur, et les raisons des divisions américaines, dont j’ai parlé dans mes dernières lettres, sont profondes. Incidemment, le relatif échec des démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants pourra aider le nouveau président à ne pas trop s’éloigner du centre, comme l’aurait souhaité Kamala Harris. Le point réellement important est que le trumpisme reste une force considérable dans le pays. Trump lui-même pourrait continuer de l’incarner dans les prochaines années s’il ne dérape pas dans les prochaines semaines. A ce sujet – c’est ma seconde remarque – on doit se féliciter de ce que les explosions de violence au lendemain de l’élection, prédites par nombre d’analystes, n’aient pas eu lieu. On peut penser qu’elles ne seraient pas dans l’intérêt du président sortant, si du moins celui-ci songe à préserver un capital politique dont l’ampleur est indéniable.

A l’évidence, les débuts du 46e président des Etats-Unis seront dominés par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences de toutes sortes. Mais la politique étrangère n’attendra pas. Il est inutile de répéter ici le point de vue dominant parmi les experts reconnus sur le sujet, que l’on peut caricaturer ainsi : changement dans la forme (retour à la pratique classique de la diplomatie, à l’invocation des droits de l’homme, ou encore à une interprétation minimaliste du multilatéralisme), mais continuité dans l’objectif fondamental (America first) et dans l’attitude vis-à-vis des partenaires (« qui n’est pas pour nous est contre nous »). La culture américaine du pouvoir, au contraire de celle des Européens affaiblis par les deux guerres mondiales, est celle des rapports de force. Plutôt que d’enchaîner des lieux communs sur ces sujets, résumons à très grands traits trois points-clé amplement développés dans mes écrits depuis trois décennies. Je me limiterai ici au point de vue européen.

- La cause la plus fondamentale de la chute de l’URSS et donc la fin de la guerre froide fut la révolution des technologies de l’information et de la communication. On peut y voir le fruit du génie américain pour le capitalisme créatif et d’une culture unique dans son genre de soutien réciproque entre l’Etat et les entreprises quand l’intérêt national est en jeu. Cette révolution n’a cessé de s’approfondir depuis les années 1970. Elle est symbolisée aujourd’hui par les GAFA, en quelque sorte les fers de lance de l’Amérique conquérante.

- La vague libérale qui a submergé le monde entre la chute de l’URSS et la crise financière de la fin des années 2000 – en un temps où la Russie était hors-jeu ou très faible, et la Chine encore modeste (son PIB était à peine égal à celui de la France quand elle a rejoint l’OMC en 2001) – a d’abord profité aux Etats-Unis. L’Amérique a ainsi pu consolider sa domination sur les pays peu soucieux d’indépendance nationale. Ce fut le cas des Européens, désormais soumis à l’extraterritorialité des lois américaines. La vague libérale a également bénéficié à la Chine. Grâce à un effort extraordinaire dans le secteur éducatif, celle-ci a fort habilement utilisé sa situation de réservoir mondial de main d’œuvre à bas coût pour réaliser les gigantesques transferts de technologies grâce auxquels son accès à la primauté au cours du XXIe siècle est devenu une possibilité sérieuse.

- La réalité de base pour les prochaines décennies est la compétition stratégique sino-américaine, vis-à-vis de laquelle les puissances de second rang, comme l’Union européenne en tant qu’unité politique, devront prendre position. Donald Trump voulait se retirer de l’OTAN. Joe Biden voudra sans doute la renforcer, c’est-à-dire dans son esprit, rallier ses membres derrière la bannière étoilée, politiquement et économiquement, dans la lutte contre la Chine. Pour les Européens, dont l’appétit pour un rapprochement stratégique avec la Chine n’est pas débordant et qui, contrairement aux principales puissances asiatiques, n’ont pas brillé dans la course technologique, la tentation de s’en remettre encore plus que pendant la guerre froide au protectorat américain pourrait être irrésistible. Mais avec quelle perspective de long terme, et dans quelles conditions s’agissant de son voisinage immédiat en Europe de l’Est, au Moyen Orient et en Afrique ? Telle est la question.

Dans l’immédiat, les Européens se réjouissent de l’élection d’un président américain à nouveau empathique qui leur fera bon accueil dans le bureau ovale et ailleurs. Ils ne sont pas les seuls à aspirer au répit, à un moment où ils font face à l’ennemi invisible qui les menace comme il menace les Américains. Puisse l’Alliance atlantique à court terme être d’abord l’alliance contre le virus. Pour une fois dans son histoire, n’avons-nous pas l’occasion de réinterpréter l’article 5 du traité et de mobiliser toutes les ressources de l’OTAN pour un combat collectif contre la pandémie ?

Thierry de Montbrial

Fondateur et président de la WPC

Fondateur et président exécutif de l’Ifri

Joseph Nye: Can Joe Biden’s America Be Trusted?

Can Joe Biden’s America Be Trusted?

Project Syndicate – 04.12.2020

By Joseph S. Nye, JR.

America’s friends and allies have come to distrust it in the wake of Donald Trump’s presidency. Joe Biden will do all that he can to repair the damage, but the deeper problem is that many are asking whether Trump was merely a symptom of the decline of American democracy.

CAMBRIDGE – Friends and allies have come to distrust the United States. Trust is closely related to truth, and President Donald Trump is notoriously loose with the truth. All presidents have lied, but never on such a scale that it debases the currency of trust. International polls show that America’s soft power of attraction has declined sharply over Trump’s presidency.

Can President-elect Joe Biden restore that trust? In the short run, yes. A change of style and policy will improve America’s standing in most countries. Trump was an outlier among US presidents. The presidency was his first job in government, after spending his career in the zero-sum world of New York City real estate and reality television, where outrageous statements hold the media’s attention and help you control the agenda.

In contrast, Biden is a well-vetted politician with long experience in foreign policy derived from decades in the Senate and eight years as vice president. Since the election, his initial statements and appointments have had a profoundly reassuring effect on allies.

Trump’s problem with allies was not his slogan “America First.” As I argue in Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump, presidents are entrusted with promoting the national interest. The important moral issue is how a president defines the national interest.

Trump chose narrow transactional definitions and, according to his former national security adviser, John Bolton, sometimes confused the national interest with his own personal, political, and financial interests. In contrast, many US presidents since Harry Truman have often taken a broad view of the national interest and did not confuse it with their own. Truman saw that helping others was in America’s national interest, and even forswore putting his name on the Marshall Plan for assistance to post-war reconstruction in Europe.

In contrast, Trump had disdain for alliances and multilateralism, which he readily displayed at meetings of the G7 or NATO. Even when he took useful actions in standing up to abusive Chinese trade practices, he failed to coordinate pressure on China, instead levying tariffs on US allies. Small wonder that many of them wondered if America’s (proper) opposition to the Chinese tech giant Huawei was motivated by commercial rather than security concerns.

And Trump’s withdrawal from the Paris climate agreement and the World Health Organization sowed mistrust about American commitment to dealing with transnational global threats such as global warming and pandemics. Biden’s plan to rejoin both, and his reassurances about NATO, will have an immediate beneficial effect on US soft power.

But Biden will still face a deeper trust problem. Many allies are asking what is happening to American democracy. How can a country that produced as strange a political leader as Trump in 2016 be trusted not to produce another in 2024 or 2028? Is American democracy in decline, making the country untrustworthy?

The declining trust in government and other institutions that fueled Trump’s rise did not start with him. Low trust in government has been a US malady for a half-century. After success in World War II, three-quarters of Americans said they had a high degree of trust in government. This share fell to roughly one-quarter after the Vietnam War and the Watergate scandal of the 1960s and 1970s. Fortunately, citizens’ behavior on issues like tax compliance was often much better than their replies to pollsters might suggest.

Perhaps the best demonstration of the underlying strength and resilience of American democratic culture was the 2020 election. Despite the worst pandemic in a century and dire predictions of chaotic voting conditions, a record number of voters turned out, and the thousands of local officials – Republicans, Democrats, and independents – who administered the election regarded the honest execution of their tasks as a civic duty.

In Georgia, which Trump narrowly lost, the Republican secretary of state, responsible for overseeing the election, defied baseless criticism from Trump and other Republicans, declaring, “I live by the motto that numbers don’t lie.” Trump’s lawsuits alleging massive fraud, lacking any evidence to support them, were thrown out in court after court, including by judges Trump had appointed. And Republicans in Michigan and Pennsylvania resisted his efforts to have state legislators overturn the election results. Contrary to the left’s predictions of doom and the right’s predictions of fraud, American democracy proved its strength and deep local roots.

But Americans, including Biden, will still face allies’ concerns about whether they can be trusted not to elect another Trump in 2024 or 2028. They note the polarization of the political parties, Trump’s refusal to accept his defeat, and the refusal of congressional Republican leaders to condemn his behavior or even explicitly recognize Biden’s victory.

Les élections américaines et au-delà

Éditoriaux de l’Ifri, 12 octobre 2020

J’écris ces lignes alors que l’incertitude règne encore sur l’état de santé de Donald Trump, ce qui ajoute une inconnue à l’équation déjà compliquée du 3 novembre prochain. Dans une perspective à court terme, le contexte de l’élection ne serait cependant bouleversé que si le président sortant ne pouvait pas se présenter. Autrement, ce nouvel avatar dans une campagne déjà à nulle autre pareille ne devrait pas changer fondamentalement les choses.

Quel que soit l’élu, l’Amérique restera divisée comme jamais depuis la guerre de Sécession, avec de nouvelles explosions de violence et une mise sous tension inédite de la Constitution, dont chacun sait qu’elle est le pilier de l’identité américaine. Si un autre que Trump est élu, ce sera par défaut, comme ce fut le cas pour Trump face à Hilary Clinton en 2016.

Les prochaines années seront agitées aux États-Unis. La dépendance de la politique extérieure vis-à-vis de la politique intérieure a peu de chances de se distendre. Qu’il s’agisse de la rivalité avec la Chine ou du centrage sur les intérêts israéliens de la politique au Moyen-Orient, par exemple, on voit mal un Joe Biden faire significativement marche arrière. Beaucoup d’Européens veulent croire qu’avec l’ancien vice-président d’Obama on en reviendrait au bon vieux temps de la concertation transatlantique et du multilatéralisme. En apparence, peut-être. Mais en apparence seulement, car la dérive des continents a commencé avec l’émergence du monde post-soviétique, c’est-à-dire plus ou moins au début du nouveau siècle. Cette dérive s’explique par des facteurs objectifs, principalement la montée de la Chine et l’abaissement de la Russie. La personnalité des hôtes successifs de la Maison-Blanche ne peut qu’en forcer ou en atténuer les traits. Ce détail n’est cependant pas insignifiant. Pour arriver à ses fins en politique intérieure, Trump n’a pas hésité à rompre avec tous les codes en politique extérieure. Il a fait des émules jusqu’en Grande-Bretagne avec Boris Johnson. Du point de vue de la stabilité du monde dans son ensemble, le mépris du droit et des institutions internationales est pire qu’un crime. C’est une faute à l’égard du monde, et donc aussi me semble-t-il à l’égard des États-Unis. De ce point de vue, un autre que Trump pourrait peut-être calmer les blessures, mais pas changer le cours des choses. C’est la raison pour laquelle certains, de ce côté de l’océan Atlantique, espèrent la réélection du milliardaire. Selon eux, seul un tel choc pourrait consolider le timide mouvement des Européens en faveur de leur souveraineté.

Pour ma part, je me refuse à pareilles spéculations. D’abord, parce que les Européens ne sont que des spectateurs de la scène politique américaine. Ils n’ont aucun moyen de l’influencer. Ensuite et surtout, au nom du réalisme : dans tous les cas de figure, un minimum d’entente euro-américaine est nécessaire pour que les pays occidentaux, et ceux de tous les continents auxquels ils sont liés par l’histoire et la géographie, affrontent en souplesse le défi de la montée des puissances illibérales. Il y a aussi le défi de l’islamisme politique, incompatible avec les valeurs occidentales, et a fortiori la menace persistante du terrorisme islamiste. La nécessaire entente euro-américaine suppose cependant que les États-Unis, avec ou sans Trump, cessent de traiter les Européens comme des adversaires, en leur imposant brutalement leurs propres choix notamment par la voix des sanctions. Ayant dit cela, il faut reconnaître qu’un Trump II aurait peu de chances de se distinguer vraiment d’un Trump I. Dans ce cas, l’Union européenne n’aurait d’autre choix que de chercher les moyens de sortir des griffes de l’oncle Sam sans tomber dans celles de la Cité interdite. Le point le plus délicat est qu’à ce stade rien ne nous permet de penser qu’une Amérique à nouveau démocrate ne chercherait pas elle aussi à imposer sa volonté aux Européens, certes en y mettant un peu plus les formes.

Pour compléter ces propos pré-électoraux, prenons encore davantage de recul, avec un regard plus sociologique sur le monde contemporain. En premier lieu, on observe le rejet de toute notion d’autorité en général. Particulièrement spectaculaire à cet égard est l’effondrement du christianisme dans le monde occidental, incroyablement rapide à l’échelle de l’Histoire. Cela est vrai globalement du catholicisme mais aussi des protestantismes, particulièrement au profit des églises évangéliques. Ce dernier point est frappant aux États-Unis, où ce qui reste de la culture protestante, si importante pour l’identité de la première puissance mondiale, se trouve transfiguré dans des communautarismes sectaires d’autant plus irréalistes et intolérants qu’ils se sont coupés de leurs racines. Par analogie, comment ne pas faire un parallèle avec l’idéologie communiste, ce travesti du christianisme où l’on avait remplacé Dieu par « le peuple » et l’Église par le Parti. En Europe de l’Est, les églises orthodoxes résistent encore. Dans l’avenir proche, c’est peut-être aux États-Unis que la perte d’identité est la plus frappante, malgré les tentatives pour la dissimuler. En fin de compte, le phénomène Trump ne traduit-il pas la crispation d’une moitié de la population qui craint sincèrement la disparition des valeurs américaines ? La peur identitaire ne se manifeste pas qu’aux États-Unis. Elle est visible en France, et depuis longtemps. En fait, en dehors de l’orthodoxie en Russie, s’il est un monothéisme qui depuis un demi-siècle n’a cessé de renforcer ses positions, sur le plan tant religieux que politique, c’est l’islam. Et, depuis les décolonisations au sens large, l’islam politique a tendu à dégénérer dans les pires formes d’obscurantisme.

Après ou plutôt à côté de la religion, je citerai les réseaux sociaux et la conception libertaire qui prévaut encore à leur sujet. Il aura fallu beaucoup de temps pour qu’on commence à reconnaître que des segments entiers d’opinions publiques sont conditionnés par le déferlement continu de propos ou d’« informations » non contrôlés. Et les jugements éthiques à leur sujet ne coulent jamais de source. Les problèmes posés aux sociétés contemporaines sont extrêmement complexes. On ne peut traiter ces questions qu’en examinant toutes leurs faces et aucune synthèse parfaite n’est possible. Quand plus aucune autorité n’est reconnue, manipulateurs et cyniques ont le champ libre pour propager la « post-vérité » et justifier leurs crimes. La technologie est un formidable instrument sur lequel ils peuvent s’appuyer. Sans doute, le temps passant, la nécessité de légiférer sur l’internet se fera-t-elle de plus en plus sentir. Mais avant qu’un droit nouveau n’émerge, combien de drames se seront-ils déroulés, et avec quels effets ?

Pour mémoire, mentionnons sans commentaires l’explosion des inégalités pendant le temps de la « mondialisation heureuse », la surexploitation de la nature et les manifestations de plus en plus tangibles du changement climatique. Autant de faits qui, à eux seuls, suffiraient à expliquer le retour de formes quasi-révolutionnaires du socialisme (ou leur apparition dans le cas des États-Unis), fort éloignés de la social-démocratie.

Enfin, il y a l’interminable pandémie de COVID-19. Elle nous oblige à reconsidérer la gouvernance mondiale en matière de santé, alors que la tendance – exacerbée par la pandémie – est à la déglobalisation et à l’affaiblissement du multilatéralisme. Cet affaiblissement est accru par la suspicion d’incompétence qui prévaut au moins dans les opinions occidentales, sur la capacité des gouvernants à mener des politiques publiques cohérentes et efficaces.

J’ajoute pour terminer que les régimes autoritaires ou totalitaires ne sont pas à l’abri des révolutions, en partie pour les mêmes raisons. Aucun pays de nos jours ne peut se mettre entièrement à l’abri du regard des autres. Les régimes apparemment les plus solides peuvent se trouver balayés en un clin d’œil. Le déséquilibre est un phénomène mondial. Le mieux que l’on puisse attendre du prochain président des États-Unis, c’est un peu plus de sagesse. La sagesse n’exclut pas la fermeté. Ce serait déjà un grand progrès pour le système international dans son ensemble.

Je vous donne rendez-vous après le 3 novembre.

Thierry de Montbrial

Fondateur et président de la WPC

Fondateur et président exécutif de l’Ifri

Franciscus Verellen et Jean-Pierre Cabestan, experts sur la Chine

4 Instituts Pour Mieux Comprendre La Chine D’Aujourd’hui

Forbes – 16.11.2020

Par Philippe Branche

“Quand on s’intéresse à la Chine : il est important de connaitre la pensée chinoise : d’Anne Cheng à Jacques Gernet en passant par Léon Vandermeersch”, explique le professeur Jean-Pierre Cabestan. A l’heure où le futur des relations diplomatiques avec la Chine est plus que jamais incertain avec l’élection de Joe Biden, le travail des sinologues est d’autant plus important. Peu connus du grand public, la France compte pourtant de nombreux instituts qui fournissent une intelligence de terrain pour les décideurs politiques et économiques. Retour pour Forbes France sur les différentes sources d’information pour comprendre la Chine d’hier et d’aujourd’hui.

Comprendre le passé de la Chine avec Franciscus Verellen – Ancien Directeur de L’École française d’Extrême-Orient (EFEO), membre de l’Institut.

L’École française d’Extrême-Orient (EFEO). Une institution qui a donné ses lettres de noblesse à la sinologie française. Sa mission scientifique vise l’étude des civilisations classiques d’Asie par le prisme des sciences humaines et sociales. Depuis sa création en 1898, l’École a connu une croissance constante avec un total de 18 centres et antennes en Asie : de Pondichéry, à la Thaïlande, en passant par Tokyo ou encore Hong Kong, et même un chantier archéologique en Corée du Nord.

L’EFEO n’aurait pas pu connaitre un tel essor sans les compétences apportées par ses enseignants-chercheurs. Franciscus Verellen, ancien directeur de l’École de 2004 à 2014 qui est aujourd’hui responsable du centre de Hong Kong, décrit l’École comme un exemple reconnu au plan international de « l’importance de la connaissance directe et acquise sur le terrain qui reste, encore aujourd’hui, une spécificité de la sinologie française ». Les implantations de l’EFEO sont considérées par les décideurs politiques et économiques comme une ressource fiable sur la Chine comme sur l’Asie.

Les travaux de Franciscus Verellen s’inscrivent dans la tradition d’excellence de la sinologie française. Son ouvrage « Imperiled Destinies : the Daoist Quest for Deliverance in Medieval China » retrace sur huit siècles l’ouverture du taoïsme à différentes influences et l’essor de la religion chinoise par excellence. Un livre passionnant pour comprendre l’évolution du taoïsme et ses liens complexes avec le bouddhisme et le confucianisme. L’expertise de Franciscus Verellen lui permet aussi d’avoir une compréhension subtile des enjeux religieux actuels en Chine. Lors de son intervention à la World Policy Conference créée par Thierry de Montbrial, le sinologue a mis l’accent sur la réponse politique au fait religieux dans l’Empire du Milieu. Selon lui, la Chine est un « État fondamentalement religieux » et ce renouveau spirituel a été provoqué par « la question des valeurs ». Depuis février 2018 le Front uni du parti communiste chinois régule et « sinicise » les cinq religions reconnues, taoïsme, bouddhisme, islam, catholicisme et protestantisme. Franciscus Verellen fait ainsi partie des sinologues dont le regard d’historien est précieux pour mettre en perspective des enjeux contemporains.

MERICS et l’Insitut Ricci – deux instituts internationaux pour l’actualité chinoise

La France n’est pas le seul pays européen à vouloir mieux comprendre la Chine contemporaine ; l’Allemagne s’y intéresse également. En 2013 fut établi le Mercator Institute for China Studies (MERICS), un think tank dédié uniquement à l’étude de la Chine. Les experts du MERICS se définissent d’abord comme “ouverts à de nouvelles perspectives sur la Chine et à de nouvelles propositions destinées à façonner les relations avec ce pays”. Leur dernier podcast, publié le 10 Novembre, ouvre des perspectives pour mieux cerner les enjeux d’actualité : “ US-Chine : les relations après les élections ”, un échange pour appréhender l’agenda chinois de Joe Biden. Ce think tank s’avère d’autant plus important que la Chine affiche malgré la pandémie mondiale un objectif de croissance annuelle du PIB de 5% pour les cinq prochaines années selon l’agence Reuters. De même, un autre institut plus ancien a pour objectif d’analyser les échanges culturels sino-occidentaux: l’Institut Ricci, dont le nom vient du premier prêtre Italien Matteo Ricci (1552-1610) à inaugurer l’inculturation du christianisme en Chine. Contrairement au MERICS qui se consacre principalement aux enjeux géopolitiques, ce dernier se consacre avant tout à l’étude de la civilisation chinoise et au dialogue interreligieux. Une conférence universitaire par Sophie Boisseau du Rocher (IFRI) devrait se tenir le 20 février 2021 prochain à Paris avec comme thème « Les Nouvelles Routes de la Soie, vues de l’Asie». Autant d’instituts donc pour mieux comprendre la Chine contemporaine d’un point de vue géopolitique et culturel.

Comprendre le présent du monde chinois avec Jean-Pierre Cabestan, ancien directeur du Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC)

Jean-Pierre Cabestan est directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Université baptiste de Hong Kong. Il a été directeur du CEFC de 1998 à 2003 et s’intéresse tout particulièrement aux phénomènes politique en Chine populaire, à Hong Kong comme à Taiwan. Dans son ouvrage, ‘Chine-Taiwan, la guerre est-elle concevable?’, Jean-Pierre Cabestan d’une part analyse la menace chinoise et la capacité militaire, politique et économique de Taipei à résister. D’autre part, il évalue les risques de guerre et considère les différents scénarios possibles, avec ou sans implication américaine. Pour des sujets aussi sensibles et complexes, les experts comme Jean-Pierre Cabestan sont indispensables pour appréhender en profondeur cette zone de tension.

“En analysant l’histoire de la sinologie française, l’un des premiers pionniers de la recherche locale en Chine fut le général Jacques Guillermaz (1911-1998). Le général devient un observateur attentif des événements politiques de la Chine avec l’idée de l’étudier sur le terrain, une notion que de nombreux sinologues suivent encore aujourd’hui” explique Jean-Pierre Cabestan. “Le général a été l’un des fondateurs du Centre de recherche et de documentation sur la Chine contemporaine, qui fait maintenant partie de l’EHESS.” Dans son ouvrage Demain la Chine : démocratie ou dictature ? (publié en français et en anglais), Jean-Pierre Cabestan estime que le régime politique mis en place par Mao Zedong reste solide et doté d’une certaine capacité d’adaptation. Mais l’ancien directeur du CEFC pense qu’à plus long terme, du fait de la modernisation et la mondialisation de l’économie comme de la société chinoises, la question de la démocratie se posera, comme partout ailleurs.

Jean-Pierre Cabestan à la World Policy Conference ©

L’EFEO, le MERICS, l’Institut Ricci et le CEFC. Quatre instituts pour mieux apprécier la pluralité du monde contemporain chinois. Sans Franciscus Verellen ou Jean-Pierre Cabestan, il nous serait de plus en plus difficile d’appréhender le présent chinois. Par le biais d’un travail de recherches de terrain, nous comprenons qu’il y a non pas une mais différentes manières d’être chinois. “Ceux qui souhaitent bien connaître la Chine doivent se garder de prendre une partie pour le tout “ recommande finalement le Président chinois Xi Jinping.

Rozlyn Engel: Carnegie report on the U.S. foreign policy

Making U.S. foreign policy work better for the middle class

Carnegie Endowment for International Peace

Co-editors:

Salman Ahmed, Rozlyn Engel, Wendy Cutler, Douglas Lute, Daniel M. Price, David Gordon, Jennifer Harris, Christopher Smart, Jake Sullivan, Ashley J. Tellis, Tom Wyler

Summary

If there ever was a truism among the U.S. foreign policy community—across parties, administrations, and ideologies—it is that the United States must be strong at home to be strong abroad. Hawks and doves and isolationists and neoconservatives alike all agree that a critical pillar of U.S. power lies in its middle class— its dynamism, its productivity, its political and economic participation, and, most importantly, its magnetic promise of progress and possibility to the rest of the world.

And yet, after three decades of U.S. primacy on the world stage, America’s middle class finds itself in a precarious state. The economic challenges presented by globalization, technological change, financial imbalances, and fiscal strains have gone largely unmet. And that was before the novel coronavirus plunged the country into the worst economic crisis since the Great Depression, exposed and exacerbated deep inequities across American society, led long-simmering tensions over racial injustice to boil over, and launched a level of societal unrest that the United States has not seen since the height of the civil rights movement.

If the United States stands any chance of renewal at home, it must conceive of its role in the world differently. That too has become a point of rhetorical consensus across the political spectrum. But what will it actually take to fashion a foreign policy that supports the aspirations of a middle class in crisis? The Carnegie Endowment for International Peace established a Task Force on U.S. Foreign Policy for the Middle Class to answer that question. This report represents the conclusion of two years of work, hundreds of interviews, and three in-depth analyses of distinct state economies across America’s heartland (Colorado, Nebraska, and Ohio). It proposes to better integrate U.S. foreign policy into a national policy agenda aimed at strengthening the middle class and enhancing economic and social mobility. Five broad recommendations bear highlighting up front.

First, broaden the debate beyond trade. Manufacturing has long provided one of the best pathways to the middle class for those without a college degree, and it anchors local economies across the country, especially in the industrial Midwest. It makes sense, therefore, that so much of the debate about the revival of America’s middle class is centered around the effects of trade policy on manufacturing workers. But while millions of manufacturing jobs have been lost in the United States, other economic forces beyond global trade have also played a major role in the decline. In this sense, debates about “trade” are often a proxy for anxieties about the breakdown of a social contract—among business, government, and labor—to help communities, small businesses, and workers adjust to an interdependent global economy whose trajectory is increasingly shaped by large multinational corporations and labor-saving technologies.

Moreover, the majority of American households today sustain a middle-class standard of living through work in areas outside manufacturing, especially in the service sectors where the United States has competitive advantages. Many of these Americans generally support the trade policies of past decades that have largely served them well. In a February 2020 Gallup poll, 79 percent of Americans agreed that international trade represents an opportunity for economic growth.1 Many of these Americans are less concerned with overhauling past trade policies and are more preoccupied with how military interventions and changes in the United States’ global commitments, among other aspects of foreign policy, might affect their security and economic well-being.

Middle-class Americans are not a monolithic group. Their interests diverge. Different aspects of foreign policy impact them differently, including across gender, racial, ethnic, and geographic lines. Getting trade policy right is hugely important for American households but it is not a cure-all for the United States’ ailing middle class and represents only one element of a broader set of middleclass concerns about U.S. foreign policy.

Second, tackle the distributional effects of foreign economic policy. Globalization has disproportionately benefited the nation’s top earners and multinational companies and aggravated growing economic inequality at home. It has not spurred broad-based increases in real wages among U.S. workers. It has not driven a wave of public and private investments to enhance U.S. productivity generally and make more American workers and small businesses globally competitive. And while it has brought down the prices of certain highly tradable goods, it has done little to alleviate the growing pressure on American middle-class families from the rising costs of healthcare, housing, education, and childcare. Making globalization work for the American middle class requires substantial investment in communities across the United States and a comprehensive plan that helps industries and regions adjust to economic disruptions.

In particular, foreign economic policy will need to:

• prioritize international policies that will stimulate job creation and allow incomes to recover; • revamp the U.S. international trade agenda and ensure it is paired with a domestic policy agenda to support more inclusive economic growth;

• modernize U.S. and international trade enforcement tools and mechanisms to better combat unfair foreign trade practices that are especially harmful to small and medium-sized enterprises (SMEs) and workers;

• pursue other international agreements that close regulatory and governance gaps across countries to improve burden-sharing and help address equity concerns; and

• craft a National Competitiveness Strategy that includes efforts to make U.S. SMEs and workers more competitive in the global economy and enhances the ability of communities to attract job-creating business investment.

Third, break the domestic/foreign policy silos. For decades, U.S. foreign policy has operated in a relatively isolated sphere. National security strategists and foreign policy planners have articulated national interests and set the direction of U.S. policy largely through the prism of security and geopolitical competition. That remains a critical perspective, especially at a time when geopolitical competition with China, Russia, and other regional powers is on the rise. But with so many Americans now struggling to sustain a middle-class standard of living, threats to the nation’s long-term prosperity and to middle-class security demand a wider prism—informed by a deeper understanding of domestic economic and social issues and their complex interaction with foreign policy decisions. That is not an easy shift to make. It will take better interagency coordination, interdisciplinary expertise, and some policy imagination. It will also require the contributions of a new generation of foreign policy professionals who break free of the mold cast during the Cold War and its immediate aftermath.

Fourth, banish stale organizing principles for U.S. foreign policy. National security strategists and foreign policy planners in Washington, DC, crave neat organizing principles for U.S. strategy. But there is no evidence America’s middle class will rally behind efforts aimed at restoring U.S. primacy in a unipolar world, escalating a new Cold War with China, or waging a cosmic struggle between the world’s democracies and authoritarian governments. In fact, these are all surefire recipes for further widening the disconnect between the foreign policy community and the vast majority of Americans beyond Washington, who are more concerned with proximate threats to their physical and economic security.

A foreign policy agenda that would resonate more with middle-class households and, in fact, advance their well-being, should:

• reinvigorate relations with close allies to build an agile and cohesive network that can effectively address the full range of diplomatic, economic, and security challenges—from pandemics and cyber attacks to unsecure weapons of mass destruction and climate change—that could imperil middle-class security and prosperity;

• manage strategic competition with China to mitigate the risk of destabilizing conflict and counter its efforts toward economic and technological hegemony;

• reduce the threat of a digital crisis and promote an open and healthy digital ecosystem;

• boost strategic warning systems and intelligence support to better head off costly shocks and build up protective systems at home;

• shift some defense spending toward research and development (R&D) and technological workforce development to protect the U.S. innovative edge and enhance long-term readiness;

• strengthen economic adjustment programs to improve the ability of middleclass communities to adjust to inevitable changes in the pattern of economic activity; and

• safeguard critical supply chains to bolster economic security.

This may seem like a somewhat less ambitious foreign policy agenda than might be expected from a task force comprised of foreign policy professionals who served in Democratic and Republican administrations from George H.W. Bush to Barack Obama. And to a large extent it is. That is the point. The United States cannot renew America’s middle class unless it corrects for the overextension that too often has defined U.S. foreign policy in the post–Cold War era. It is equally evident that retrenchment or the abdication of a values-based approach is not what America’s middle class wants—or needs.

Middle-class Americans have no illusion that their fate can be walled off from the fate of the world. They embrace the sense of enlightened self-interest that has motivated U.S. foreign policy over the past seven decades and want the United States to serve as a positive and constructive force around the world. They appreciate that U.S. foreign assistance cannot simply be about short-term transactional benefits for the United States but must serve a wider purpose. They understand that repressive regimes make the world less safe and less free, and that it is in the United States’ self-interest to stand up for human rights. All this requires a larger international affairs budget to retool American diplomacy and development for the twenty-first century.

Middle-class Americans interviewed also understand that the United States must sustain a strong national defense and that, moreover, it is in their economic interests. Defense spending and the defense industrial base are—and will remain for some time—the lifeblood for many middle-class communities across the country. That is why drastic cuts in the defense budget in the near term would be unwise. Instead of slashing the defense budget, a more prudent course would be to reduce defense spending gradually and predictably over the longer term, while shifting some resources toward a broader conception of national defense—to include workforce development, cyber security, R&D to enhance U.S. economic and technological competitiveness in strategic industries, pandemic preparedness, and the resilience of defense supply chains.

At the same time, middle-class Americans are concerned about the cost of U.S. interventions and the potential for political overreach. They want the country to exercise its power judiciously and to selectively seek out the best opportunities for effecting positive change. But to credibly assert global leadership, the United States must redress democratic deficits and social, racial, and economic injustice at home while seeking to reclaim the moral high ground abroad. The United States must get its own house in order.

Fifth, build a new political consensus around a foreign policy that works better for America’s middle class. None of the current major foreign policy approaches hold the key to American middle-class renewal—be it post–Cold War liberal internationalism, President Donald Trump’s America First, or progressives’ elevation of economic and social justice and climate change and the potential downsizing of U.S. defense spending. This may partly explain why no single view commands broad-based bipartisan support. In fact, despite the variation in middle-class economic and political interests, their foreign policy preferences point the way toward a potential new foreign policy consensus that is not yet reflected in today’s highly polarized political class.

A Gallup poll from February 2019 showed that 69 percent of Americans thought the United States should take a major or leading role in world affairs, a figure that has been relatively stable for a decade. There is simply very little public support for Trump’s revolution in U.S. foreign policy and its call to turn back the clock on globalization and international trade, constrain legal immigration, gut foreign aid, abandon U.S. allies, or abdicate U.S. leadership on the global stage. But that should not be overinterpreted as support for the restoration of the foreign policy consensus that guided previous Republican and Democratic administrations. That set of policies left too many American communities vulnerable to economic dislocation and overreached in trying to effect broad societal change within other countries. America’s middle class wants a new path forward.

A foreign policy that works better for the middle class would preserve the benefits of business dynamism and trade openness—which does not feature prominently enough in the progressive agenda—while massively increasing public investment to enhance U.S. competitiveness, resilience, and equitable economic growth. It would sustain U.S. leadership in the world, but harness it toward less ambitious ends, eschewing regime change and the transformation of other nations through military interventions. And it would recognize that a foreign policy that works for the middle class has to be connected to a domestic policy that works for the middle class.

Taken collectively, the task force’s recommendations provide a blueprint for rebuilding trust. So much of what is required to make U.S. foreign policy work better for the middle class will not be visible to, or verifiable by, most Americans at the local level. And in many instances, it will require working through difficult trade-offs, where the interests of industries, workers, or communities do not align. The American people need to be able to trust that U.S. foreign policy professionals are managing this tremendous responsibility as best they can, with the interests of the middle class and those striving to enter it at the forefront of their consideration.

U.S. foreign policy professionals will also need to regain the trust of U.S. allies and partners, which no longer have confidence that the deals struck with one U.S. administration will survive the transition to the next or that basic alliance structures that have endured for decades are still a given. As a result, they are increasingly hedging their bets, trying to stay in the United States’ good graces while also keeping their options with China and other U.S. rivals open.

Restoring predictability and consistency in U.S. foreign policy requires building broad-based political support for it. And the best and perhaps only viable path right now to rebuilding such support lies in making U.S. foreign policy work better for the middle class. The ideas in this report represent a starting point for discussion—one that will hopefully lead to healthy debate and bring many more innovative and actionable ideas to the table.

This publication can be downloaded at no cost at https://carnegieendowment.org/specialprojects/usforeignpolicyforthemiddleclass/.

Antoine Flahaut : Covid-19, peut-on continuer à tracer tous les cas contacts?

16.10.2020 – Heidi News

par Kylian Marcos

Les concepteurs de SwissCovid, application de traçage de contacts à l’échelle nationale, ont annoncé travailler sur une autre application destinée aux évènements privés. Dans plusieurs cantons, le traçage numérique des cas contacts est de rigueur, plusieurs applications se disputant le marché. Malgré cela, les services de santé publique sont proches de la rupture dans certains cantons, comme Genève. Se pose la question de la stratégie de traçage à adopter face à l’essor de nouveaux cas Covid-19.

Changer de focale. Le 15 octobre, dans son rapport quotidien, l’OFSP annonçait 2613 nouveaux cas en Suisse. A chaque fois, des personnes en contact sont placées en quarantaine. Ils sont actuellement plus de 11’000, selon l’OFSP, contre 6000 au début du mois. Pour le Pr Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’institut de santé globale de l’université de Genève, un changement de stratégie est nécessaire: […]

Antoine Flahaut est Directeur de l’Institut de Santé Publique à l’Université de Genève, et ancien directeur et fondateur de l’EHESP.

Laurent Fabius : La Covid est moins grave que le dérèglement climatique

16.10.2020 – Radio Classique

Antoine Mouly

La Covid est moins grave que le dérèglement climatique au regard de la gravité des phénomènes, selon Laurent Fabius

Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel était ce matin l’invité de Bernard Poirette. L’ancien président de la COP 21, à l’occasion de la sortie de son livre « Rouge Carbone » aux éditions de l’Observatoire, est revenu sur le changement climatique. Il en a notamment souligné le danger, affirmant que ses conséquences étaient plus graves que celle de la Covid.

L’élection américaine sera décisive dans la lutte contre le changement climatique

Interrogé par Bernard Poirette sur les perquisitions chez Olivier Véran, Agnès Buzyn, Edouard Philippe et Jérôme Salomon dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, Laurent Fabius a expliqué que cette situation lui a « évidemment rappelé son parcours » et l’affaire du sang contaminé. Pour l’ancien premier ministre, c’est « une évidence que les politiques doivent être transparents ». Il estime par ailleurs qu’ « il ne faut pas de politisation de la justice ni de judiciarisation de la politique ». Il est également revenu sur la formule de Georgina Dufoix « responsable mais pas coupable » qui est selon lui une « formule malheureuse » interprétée par l’opinion, à tort, comme une formule exprimant que les politiques se défilent devant leurs responsabilités.

Ancien président de la COP 21, Laurent Fabius est revenu sur ce qu’il restait de l’accord de Paris. Pour lui, cet accord restera comme « le premier accord mondial signé par tous les pays du monde pour enrayer le changement climatique ». Il a expliqué que ce résultat a été le fait de trois piliers : « le scientifique, la société civile et le politique ». Estimant que les deux premiers piliers ont continué à travailler dans le bon sens, il a pointé du doigt le manque dans la sphère politique et l’inaction de certains gouvernements : « l’accord reste mais il faut que la volonté politique soit mise en œuvre ». Sur ce point, l’ancien premier ministre est optimiste et a expliqué au micro de Bernard Poirette quels sont ses trois espoirs. Pour lui, le premier espoir réside en l’Europe, qui a une politique qui « va dans le bon sens ». Ensuite, il estime que la Chine représente un espoir avec les récentes annonces de son président Xi Jinping : « le président chinois a annoncé vouloir la neutralité carbone en 2060 ». Mais pour le président du Conseil constitutionnel, la grande question concerne l’élection américaine qui se tiendra dans deux semaines : « Si Donald Trump est élu, ce sera la catastrophe, alors que si c’est Joe Biden, il réintègrera l’accord de Paris et fera pression pour le respecter ».

« La Covid est moins grave que le dérèglement climatique »

Laurent Fabius a expliqué ce qu’il appelle le « giga paradoxe ». Selon lui, au regard de la gravité des phénomènes, « la Covid est moins grave que le dérèglement climatique ». Il a en effet rappelé que le changement climatique cause plus de morts et a des conséquences à long terme plus grandes. Pour lui le grand effort à faire est « de faire prendre conscience que ce problème est tout aussi important que la Covid » et que nous devons « mobiliser toutes nos forces ». Un changement d’esprit doit s’opérer.

Selon l’actuel président du Conseil constitutionnel, « on ne peut pas se résigner » face à cette situation. Il a par ailleurs expliqué que le changement climatique ne sera pas un problème pour nos petits-enfants mais pour nous et que les « dégâts actuels sont déjà épouvantables ». Evoquant le recul des gaz à effet de serre pendant le confinement, il regrette que ces émissions « soient en train de repartir avec l’activité économique ». Il a affirmé la nécessité de « relances vertes et non pas brunes », des relances brunes qui risqueraient d’accroître encore plus les émissions de CO2 dans l’atmosphère. Laurent Fabius estime qu’il est indispensable d’ « intégrer la préoccupation environnementale à la relance économique ».

Enfin, Bernard Poirette l’a interrogé sur sa vision du futur. Laurent Fabius s’est dit « n’être ni optimiste, ni pessimiste mais volontariste ». Il a rappelé l’importance de tenir les engagements pris mais a aussi mis en garde expliquant qu’il faut aller plus loin. Le président du Conseil constitutionnel a expliqué que « si les engagements de Paris étaient respectés, nous limiterions le réchauffement à 3 ou 4 degré, alors que l’objectif est de 2 ». Ainsi, la COP de Glasgow qui se tiendra l’année prochaine aura un rôle déterminant pour évaluer à nouveau les objectifs.

Hélène Rey : « Le changement climatique ne pourra être combattu en réduisant l’activité économique »

14 octobre 2020 – Le Monde

Hélène Rey

L’économiste Hélène Rey préconise, dans sa chronique, de neutraliser l’effet de la taxe carbone sur la politique monétaire de lutte contre la hausse des prix.

Chronique. Emboîtant le pas de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de réexaminer en profondeur sa stratégie de politique monétaire. Les pays européens s’étant engagés à atteindre une économie neutre en carbone d’ici à 2050, la BCE doit désormais réfléchir à la manière dont son cadre de politique monétaire peut contribuer à cette transition.

Bien que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fasse du maintien de la stabilité des prix l’objectif principal du Système européen des banques centrales (SEBC), le texte énonce également que « sans préjudice de [cet] objectif… le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels que définis à l’article 3 du traité sur l’Union européenne ». Selon cet article, l’Union « œuvre pour (…) une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ».

Le changement climatique ne pourra être combattu en réduisant purement et simplement l’activité économique : une refonte des systèmes de production existants sera absolument nécessaire. La seule manière d’atteindre l’objectif zéro émissions d’ici à 2050 consiste à transformer nos modes de production, de transport et de consommation.

Chocs d’offre

L’un des moyens les plus efficaces pour y parvenir – voire le seul – consiste à augmenter le prix du carbone tout en accélérant la cadence de l’innovation technologique. Cette approche entraînerait toutefois inévitablement d’importants chocs d’offre. Le coût des intrants, en particulier des énergies, deviendrait plus volatile à mesure de l’augmentation du prix du carbone et du remplacement progressif des combustibles fossiles par les énergies renouvelables. De même, les transports et l’agriculture seraient également soumis à d’importants changements, potentiellement perturbateurs dans les prix relatifs.

Quel que soit le cadre monétaire dont conviendront les banques centrales, ce cadre devra pouvoir s’adapter aux changements structurels majeurs ainsi qu’aux effets sur les prix relatifs engendrés par la décarbonation. Dans le cadre actuel, la BCE cible l’inflation de la zone euro à travers l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Or cet indice inclut les prix de l’énergie, ce qui le rend inadapté au défi de la décarbonation. L’inflation des prix du carbone étant décidée par les dirigeants politiques de l’UE, la BCE ne saurait tenter de pousser d’autres prix à la baisse dans l’IPCH alors même que le prix de l’énergie augmente, ce qui créerait des distorsions encore plus importantes.

Lire la suite de l’article (réservée aux abonnés) sur le site du Monde.

Europe’s futile search for Franco-German leadership

16 Oct 2020 | Australian Strategic Policy Institute (ASPI)

Josef Joffe

For decades, France and Germany have been known as Europe’s ruling ‘tandem’ or ‘couple’, even its ‘engine’. Together, they aimed to work to unify the continent. But, to pile up the metaphors, the French want to drive the jointly leased Euro-Porsche, while the Germans insist on rationing the petrol money. As a long list of crises—from Belarus to Nagorno-Karabakh—now shows, the two countries are not following the same road map.

That’s not surprising. As former German foreign minister Sigmar Gabriel has put it, France and Germany ‘view the world differently’ and thus have ‘distinct interests’. The truth is that Franco-German divergence is almost as old as the European Union.

That division bedevils the current French and German leaders—President Emmanuel Macron and Chancellor Angela Merkel—as much as it did their towering predecessors, Charles de Gaulle and Konrad Adenauer, ever since the two of them linked hands across the Rhine 60 years ago. They were to turn ancient enemies into trusted friends. But states don’t marry. They obey interests, not each other.

When two powers are so closely matched, the issue always is, who leads, and who follows? The hyperactive Macron certainly wants to run Europe (as, truth be told, all of his predecessors in the Élysée Palace have sought to do). Meanwhile, the plodding Merkel keeps stressing German priorities.

The current divergence is also a matter of personalities. Temperamentally, Macron is the opposite of Merkel. Whereas Macron craves the limelight, Merkel, known at home as Mutti (mum), reads from a well-thumbed script about continuity and caution.

This is reflected in their foreign policies as well. Since he won the presidency in 2017, Macron has successively flirted with US President Donald Trump, Russia’s Vladimir Putin and China’s Xi Jinping, then turned away in disillusion from all three. France simply doesn’t play in their league. Merkel, by contrast, has kept her distance from Trump, Putin and Xi.

Macron has also pronounced the ‘brain death’ of NATO, echoing Trump’s description of the alliance as ‘obsolete’. But a German chancellor would be the last to turn off the lights at the alliance’s headquarters in Brussels. After all, NATO has guaranteed Germany’s security for 70 years—and at a steep discount.

The most recent Franco-German disagreements centre on the eastern Mediterranean, where Greece and Turkey—both NATO members—threatened to come to blows over gas exploration in contested waters. Macron was quick to side with Greece, dispatching warships and planes while promising arms. Last month, he hosted a summit in Corsica involving the leaders of six other Mediterranean EU member states to provide a counterweight against Turkey. Germany wasn’t there.

Merkel instead mumbles platitudes about a ‘multi-layered relationship’ with Turkey, which must be ‘carefully balanced’. German interests are clear: Turkish President Recep Tayyip Erdogan is guarding the Turkish–Syrian border against an uncontrolled influx of Middle Eastern refugees who will head for Germany if given half a chance. Provoke him, and he can open the refugee spigot at will.

Then there’s the current flare-up between Armenia and Azerbaijan over Nagorno-Karabakh. Macron, Putin and Trump have urged the two countries to negotiate immediately, while Erdogan has sided with the Muslim Azerbaijanis against Christian Armenia. Germany, however, is merely ‘alarmed’, because Merkel can’t afford to alienate Erdogan.

After large parts of Beirut were levelled by a deadly explosion in August, Macron dashed off to Lebanon, pledging to organise an international donor conference without coordinating with Merkel. France, which controlled the Levant after World War I, wants to keep a foot in the door to maintain its regional influence; Germany has no strategic interests there and instinctively shies away from anything smacking of escalation. Different interests, different schemes.

Germany is also taking a hands-off approach to Libya, whose civil war has drawn in Russia, Egypt, Saudi Arabia, Turkey and France. The best Germany can do in the Middle East is to arrange yet another peace parley in Berlin, as is the German habit.

This is just a short list of Franco-German foreign policy differences in the past few months. But it confirms the pattern: France likes to jump in, while Germany prefers to hang back. Merkel recently proclaimed ‘the hour of Europe’ in an ‘aggressive world’. But if France and Germany won’t pull together, how could the other 25 EU members?

The irreducible reason is structural. Twenty-seven do not add up to one, whether on Russia or Belarus, where President Alexander Lukashenko is dead set on wiping out the democracy movement. When the 27 tried to hash out sanctions against Belarus, tiny Cyprus refused unless the rest agreed to penalise Turkey over illegally exploring for gas in the Mediterranean.

That could have been anticipated. Cyprus is practically a Russian economic colony, and Lukashenko is Putin’s client. After weeks of wrangling, Cyprus finally relented. The EU will now sanction 40 Belarusian officials—a punishment that gives Lukashenko no reason to pack his bags.

The EU is the world’s second-largest economic power, ahead of China, and on paper has as many troops as the United States. But riches alone do not make a strategic actor. If they did, Switzerland would be a great power.

Of course, no European leader will ever fail to appeal to Europe’s common destiny. But in the EU’s case, ‘unity’ is often the opposite of ‘agency’, the capacity to act as a whole. A bloc of 27 states bound by a unanimity requirement on issues members consider essential will never be a strategic actor, because it will always be guided only by the lowest common denominator that all can accept.

Even if France and Germany ever do march in lockstep, the others will not fall into line, because they fear the duo’s domination. Unless and until they fuse into the United States of Europe, the EU’s member states will never leave vital strategic issues up to majority rule.

Joschka Fischer : La tragédie transatlantique

28 septembre 2020

Joschka Fischer

BERLIN – Entre les péripéties d’un duel sino-américain de plus en plus tendu et la persistance de la crise du Covid-19, le monde vit indubitablement un changement profond, historique. Des édifices apparemment immuables, bâtis voici de nombreuses décennies font soudain preuve d’une extrême malléabilité, ou disparaissent purement et simplement.

Dans les temps anciens, les événements sans précédents du temps présent auraient persuadé aux populations inquiètes de scruter les signes d’une apocalypse à venir. Outre la pandémie et les tensions géopolitiques, le monde est aussi confronté à la crise climatique, à la balkanisation de l’économie mondiale et aux profondes perturbations technologiques engendrées par la numérisation et l’intelligence artificielle.

Les jours ne sont plus où l’Occident – sous la houlette des États-Unis soutenus par leurs alliés, notamment européens – jouissait d’une primauté politique, militaire, économique et technologique incontestée. Trente ans après la fin de la guerre froide – quand l’Allemagne s’est réunifiée et que les États-Unis sont apparus comme l’unique superpuissance –, rien ne justifie plus l’hégémonie occidentale, et l’Asie orientale, avec une Chine de plus en plus autoritaire et nationaliste à sa tête, s’avance, prête, sans tarder, à la remplacer.

Mais ce n’est pas dans l’aggravation de la rivalité avec la Chine qu’il faut chercher l’affaiblissement de l’Occident. Ce sont ses développements internes qui, des deux côtés de l’Atlantique, ont presque entièrement précipité son déclin, particulièrement, quoiqu’il n’en ait pas l’exclusivité, au sein du monde anglo-saxon. Le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni et l’élection aux États-Unis du président Donald Trump en 2016 ont marqué une coupure décisive dans ce qui avait été l’engagement transatlantique en faveur des valeurs libérales et d’un ordre mondial fondé sur des règles, et cette coupure présageait la résurrection d’une obsession bornée pour une souveraineté nationale sans avenir.

L’Occident transatlantique, idée qu’incarnait la création de l’OTAN après la Seconde Guerre mondiale, était le produit du triomphe militaire des États-Unis et du Royaume-Uni sur les théâtres pacifique et européen. Ce sont les dirigeants de ces deux pays qui ont créé l’ordre de l’après-guerre et ses principales institutions, des Nations Unies et de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (le précurseur de l’Organisation mondiale du commerce) à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. En tant que tel, l’« ordre libéral du monde » – et bien sûr, d’une manière générale, l’« Occident » – était tout entier une initiative anglo-saxonne, dont la victoire à l’issue de la guerre froide renforçait encore la légitimité.

Mais au cours des décennies qui ont suivi, les forces du monde anglo-saxon se sont épuisées et, dans sa population, beaucoup se sont mis à rêver au retour d’un âge d’or impérial et mythique. La perspective d’une restitution de la grandeur passée est devenue, dans les deux pays, un slogan politique gagnant. Entre la doctrine de « L’Amérique d’abord » de Trump et les appels du Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson à « reprendre le contrôle », le dénominateur commun est un ardent désir de revivre les temps idéalisés des XIXe et XXe siècles.

En pratique, ces slogans conduisent à un retour en arrière voué à l’échec. Les fondateurs de l’ordre international, qui ont consacré la démocratie, l’État de droit, la sécurité collective et les valeurs universelles, sont désormais occupés à le démanteler de l’intérieur, et par conséquent à détruire les fondements de leur propre puissance. Et cette autodestruction anglo-saxonne crée un vide, qui ne conduit pas à un nouvel ordre mais au chaos.

Certes, les Européens, à commencer par les Allemands, seraient malvenus à jouer les spectateurs complaisants ou à pointer du doigt les Anglo-Saxons. Parce qu’ils se sont trop peu intéressés aux questions de défense ou ont persisté à minimiser l’importance des surplus commerciaux, ils portent eux aussi une part de responsabilité dans la résurgence actuelle des nationalismes.

Si l’Occident, comme idée et comme bloc politique, veut survivre, quelque chose doit changer. Les États-Unis et l’Union européenne seront l’un et l’autre plus faibles s’ils sont séparés que s’ils forment un front uni. Mais les Européens n’ont aujourd’hui d’autre choix que de faire de l’Union un véritable acteur, en tant que tel, de la puissance. Une faille profonde s’est ouverte entre les Européens du continent – à qui revient la tâche de poursuivre la construction occidentale – et des Anglo-Saxons de plus en plus nationalistes.

Car le Brexit n’est pas vraiment affaire de pragmatisme et de relations commerciales ; il représente plutôt une rupture fondamentale entre deux systèmes de valeurs. Pour poser clairement la question, que se passera-t-il si Trump est réélu en novembre ? Il est presque certain que l’Occident transatlantique ne survivrait pas à quatre années supplémentaires, et l’OTAN devrait probablement faire face à une crise existentielle, même si les Européens augmentaient, conformément aux exigences des États-Unis, leurs dépenses de défense. Pour Trump et ses partisans, il ne s’agit pas vraiment d’argent. Ce qui leur importe d’abord, c’est la suprématie américaine et l’allégeance européenne.

Si, en revanche, l’ancien vice-président Joe Biden est élu, les relations transatlantiques prendront certainement un tour plus amical. Mais il n’y aura pas de retour à l’ère d’avant Trump. Même avec une administration Biden, les Européens n’oublieront pas facilement la profonde défiance semée au cours des quatre années qui se sont écoulées.

Quel que soit le vainqueur en novembre, les États-Unis devront compter avec une Europe qui accordera beaucoup plus d’importance à sa souveraineté, notamment pour ce qui concerne la technologie, qu’elle ne l’a fait par le passé. Les interdépendances complices des années qui ont suivi la guerre froide sont révolues depuis longtemps. L’Europe devra se montrer beaucoup plus attentive à la protection de ses propres intérêts, et l’Amérique comprendra opportunément que ceux-ci puissent diverger des siens.

François Barrault : La 5G, un enjeu géopolitique ?

BMF Business | 29 septembre 2020

Ce mardi 29 septembre, François Barrault, président de l’IDATE DigiWorld, est revenu sur les enjeux de la 5G et a parlé de son top départ pour la vente aux enchères des fréquences, dans l’émission Good Morning Business présentée par Sandra Gandoin et Christophe Jakubyszyn.

Good Morning Business est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM Business. Dans « Good morning business », Christophe Jakubyszyn, Sandra Gandoin et les journalistes de BFM Business (Nicolas Doze, Hedwige Chevrillon, Jean-Marc Daniel, Anthony Morel…) décryptent et analysent l’actualité économique, financière et internationale. Entrepreneurs, grands patrons, économistes et autres acteurs du monde du business… Ne ratez pas les interviews de la seule matinale économique de France, en télé et en radio.

Retrouvez l’article original et la vidéo de l’Interview sur BFM Business.

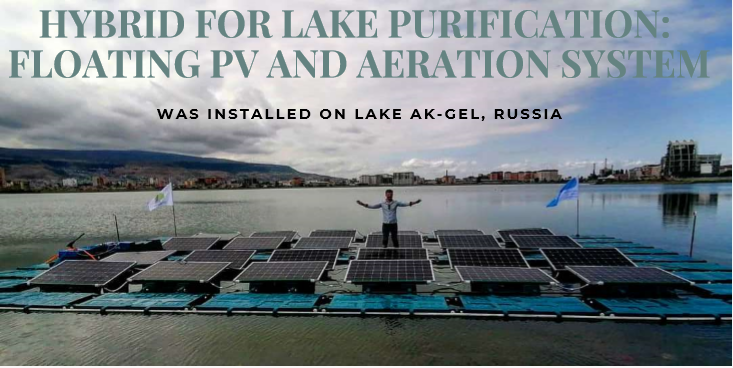

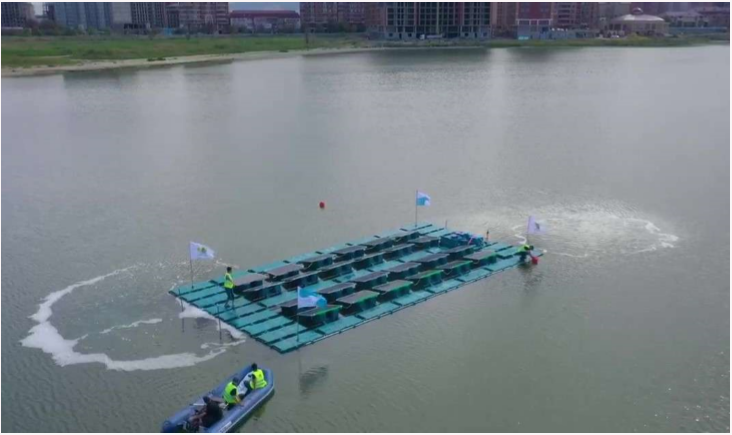

Polina Vasilenko: HelioRec installed the first in the world hybrid system for lake purification

HelioRec | September 2020, Issue 1

Fruitful cooperation between EcoEnergy and HelioRec

On 13th of September 2020 the first in the world hybrid system for lake

purification: floating PV and aeration system was installed on lake Ak

Gel. This lake is located in the center of Makhachkala (Dagestan

Republic, Russia) and it faces many serious ecological problems:

- Oxygen concentration is 3 times less than normal;

- Active algae growth;

- Water evaporation (area was reduced twice during the last 20 years).

Engineers from HelioRec, a Skolkovo innovation center resident, and EcoEnergy (project developers) invented the unique solution to solve these problems.

Floating power plant with the total area of 150 m2 that consist of:

- 24 floaters with 295W photovoltaic modules (Solar Systems);

- 36 footpaths;

- 4 batteries;

- 4 aerators which can help to bring needed amount of oxygen to revive the lake within 1 year.

In the process of developing the first project of its kind in the world,

engineers were required to apply fundamentally new solutions: aerators are powered by an autonomous solar generation with a 7 kW capacity based on a floating system, and “smart control technology” allows to control the power plant from a mobile phone. The system could survive the first storm (19th of September 2020) with wind speed more than 30 m/s. Based on the results of the first installation, HelioRec and Eco-Energy will decide about increasing size of the power plant and further project development.

Would like to build something innovative, let us know: savetheplanet@heliorec.com

See more of the project here.

Ana Palacio : The EU Merry-Go-Round

Project Syndicate | Sep 24, 2020

by Ana Palacio

EU leaders have tended to operate on the assumption that Europe is inevitable, and that Europeans are inescapably bound together in a community of fate. But many citizens don’t see it that way, and if they aren’t given a more convincing rationale for European integration, the only inevitability will be the EU’s demise.

MADRID – In her first State of the European Union address, European Commission President Ursula von der Leyen offered a wide-ranging view of the current moment. She touted Europe’s recent achievements and identified its goals for the coming years. She dedicated significant attention to the European Green Deal and the Digital Agenda, and called for the completion of the banking union and capital-market integration. In normal times, it would have been a solid, if not particularly inspiring, performance. These are not normal times.

Yes, the policies and actions Von der Leyen described are important. But, at this point, no policy will fortify the EU’s foundations sufficiently. No grand-sounding program or budget increase will ensure its progress. No amount of common debt will guarantee its survival. To survive and thrive, Europe needs an overarching vision that captures the breadth of the challenges it faces, establishes a sense of common purpose among all citizens, and galvanizes popular support.

EU leaders have long peddled a hollow concept of European citizenship, one that emphasizes rights, rather than responsibilities and shared burdens. They have shown what the EU does, but not what the EU is for. And many refuse so much as to discuss the question. They believe the answer to be self-evident: Europe is inevitable, and Europeans are inescapably bound together in a community of fate.

But many citizens don’t see it that way. If they aren’t given a more convincing answer, the only inevitability will be the EU’s demise.

There have been glimmers of hope that EU leaders recognize the need to engage European citizens actively. For example, as part of the messy compromise that led to her confirmation as Commission president in 2019, Von der Leyen floated the idea of a Conference on the Future of Europe – a platform for engaging citizens in a wide-ranging debate on what the EU should look like and how to achieve it.

But the initiative has been delayed due to the COVID-19 pandemic. And even if it is implemented, it will most likely go the way of other much-touted citizen-outreach efforts, such as the underwhelming European Citizens’ Consultations of 2018. Discussions will receive plenty of press, a report will be drawn up, and a communiqué released. Then another crisis will arise, and EU leaders will all but forget it. Its only lasting impact will be the resignation and even resentment felt by the citizens who participated.